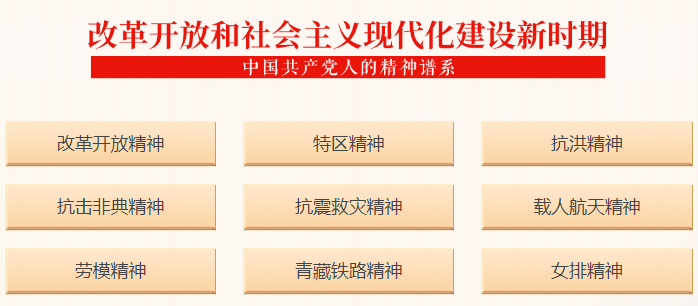

遵义会议(资)/ 黔诗红韵:第40期-2025-03-期 / 贵州省诗联学会红工委 20250304

发布时间:

阅读:次

![]()

红 迹 简 介

遵义会议,是指1935年1月,中共中央政治局,在贵州遵义,召开的独立自主地解决中国革命问题的一次极其重要的扩大会议。是在红军第五次反"围剿"失败和长征初期严重受挫的情况下,为了纠正博古、王明、李德等人"左"倾领导,在军事指挥上的错误而召开的。

这次会议,是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理,解决自己的路线、方针和政策方面问题的会议。

这次会议,在极端危急的历史关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,在中国共产党和红军的历史上,是一个生死攸关的转折点。

》》会议背景

中央红军第五次反“围剿”的失败和长征初期红军力量遭受的严重损失,引起了广大干部和战士对王明军事路线的怀疑和不满,纷纷要求改换错误的领导。同时,在长征途中毛泽东对执行王明军事路线的一些领导同志做了耐心细致的工作,使他们很快觉悟过来。

在这种情况下,为了总结第五次反“围剿”的西征军事指挥上的经验教训,根据黎平政治局会议的决定,在毛泽东、张闻天、王稼祥等领导同志的努力促成下,红军占领遵义后,1935年1月15日至17日,在遵义召开中共中央政治局扩大会议[1]。

》》参会人员

(1)中央政治局委员

秦邦宪:1907年—1946年,又名博古,1926年留学苏联,中共临时中央负责人,长征开始时为中央“三人团”成员。

朱 德:1886年—1976年,清末秀才,曾留学德国进修社会学和哲学。中华苏维埃共和国中央革命军事委员会主席、红军总司令兼红一方面军司令。

陈 云:1905年—1995年,学徒工出身,全国总工会党团书记,长征开始时为红五军团中央代表,军委纵队政治委员,遵义警备司令部政治委员。

张闻天:1900年—1976年,又名洛甫,先后在莫斯科中山大学、红色教授学院学习、任教。中华苏维埃共和国中央执行委员会人民委员会主席。

毛泽东:1893年—1976年,湖南第一师范学校毕业,中共一大代表,中共三届中央局常委,中共中央政治局委员,中华苏维埃共和国中央执行委员会主席。

周恩来:1898年—1976年,曾留学日本、法国、德国、英国等地,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会副主席,红军总政治委员兼红一方面军政治委员,长征开始时为中央“三人团”成员。

(2)中央政治局候补委员

(以姓氏笔画为序)

王稼祥:1906年—1974年,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会副主席,红军总政治部主任。

邓 发:1906年—1946年,国家政治保卫局局长。

刘少奇:1898年—1969年,中华全国总工会委员长,长征开始时为红八军团中央代表,黎平会议后任红五军团中央代表。

何克全:1906年—1955年,又名凯丰,共青团中央书记、长征开始时为红九军团中央代表。

(3)参加会议的其他人员

刘伯承:1892年—1986年,红军总参谋长、军委纵队司令员,遵义警备司令部司令员。

李富春:1900—1975年,中央候补委员、红军总政治部副主任、代主任。

林 彪:1907年—1971年,红一军团军团长。

聂荣臻:1899年—1992年,红一军团政治委员。

彭德怀:1898年—1974年,中央候补委员、红三军团军团长。

杨尚昆:1907年—1998年,中央候补委员、红三军团政治委员。

李卓然:1899年—1989年,红五军团政治委员。

邓小平:1904年—1997年,中央秘书长。

李 德:1900—1974年,共产国际驻中国军事顾问。

伍修权:1908年—1997年,担任翻译工作。

》》局势背景

(1)战略转移

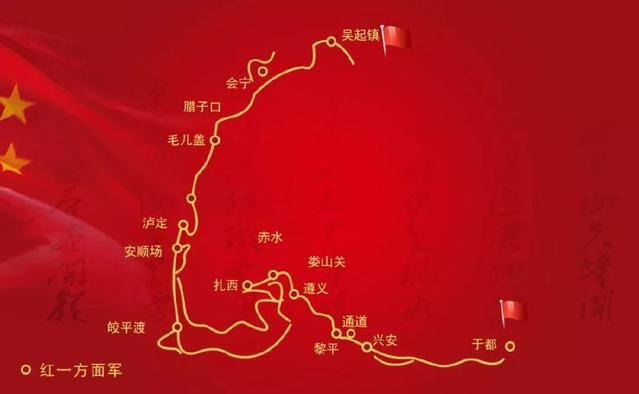

湘江战役后,中央红军仍按原定计划,继续向湘西前进。这时,蒋介石已判明红军的行动企图,在红军前进的道路上部署了重兵。

在此危急关头,中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东根据当时军事态势,力主放弃原定北去湘西会合红二军团和红六军团的计划,改向国民党统治力量薄弱的贵州前进,以摆脱敌人,争取主动。

1934年12月12日,中共中央负责人在湖南通道举行紧急会议。张闻天、王稼祥、周恩来等多数同志赞成毛泽东的主张,但李德等人拒不接受,坚持到湘西去。15日,中央红军占领贵州黎平。18日,中共中央政治局在黎平召开会议。

经过激烈争论,会议接受毛泽东的意见,通过了《中央政治局关于战略方针之决定》,决定在川黔边创建新的根据地。黎平会议肯定了毛泽东的正确意见,改变了中央红军的前进方向,使红军避免了可能覆灭的危险[2]。

(2)进军遵义

黎平会议后,中央红军分两路向黔北挺进,连克锦屏等7座县城,于12月底进抵乌江南岸的猴场。12月31日晚至次日凌晨,中共中央在猴场召开政治局会议,作出《关于渡江后新的行动方针的决定》,提出首先在以遵义为中心的黔北地区,然后向川南创建川黔边新的根据地的战略任务。

会议还决定,“关于作战方针,以及作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上做报告”,以加强政治局对军委的领导。这个决定,实际上剥夺了博古、李德的军事指挥权。1935年1月初,中央红军分别从回龙场江界河、茶山关渡过乌江,1月7日晨,红军先头部队进占黔北重镇遵义。

(3)力挽狂澜

截至此时,王明“左”倾错误统治全党已达4年之久,给党和红军造成了极其严重的损失。还在中央苏区时,许多干部就对中央主要领导人在军事指挥上的错误产生怀疑和不满,一些军团指挥员在作战电报、报告中提出批评意见,有些同志甚至同李德发生激烈的争论。

毛泽东等也多次提出自己的正确主张,但都没有被接受。长征开始后,随着红军作战迭次失利,特别是湘江战役的惨重损失,使这种不满情绪达到顶点。党和红军的许多领导人和广大干部战士,从革命战争正反两方面的经验教训中认识到,第五次反“围剿”的失败和红军战略转移中遭受的挫折,是排斥了以毛泽东为代表的正确领导,贯彻执行错误的军事指导方针的结果,强烈要求改换领导,改变军事路线。

毛泽东在行军途中对王稼祥、张闻天及一些红军干部反复进行深入细致的工作,向他们分析第五次反“围剿”和长征开始以来中央在军事指挥上的错误,得到他们的支持。周恩来、朱德与博古、李德的分歧越来越大,也支持毛泽东的正确意见。

这时,中央大部分领导人对于中央军事指挥的错误问题,基本上取得一致意见。在这种形势下,召开一次政治局会议,总结经验教训,纠正领导上的错误的条件已经成熟。同时,中央红军攻占遵义,把敌人的几十万追兵抛在乌江以东、以南地区,取得了进行短期休整的机会,也为中央召开遵义会议提供了必要条件。

(4)会议内容

1935年1月15至17日,中共中央政治局在遵义召开扩大会议。会议着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训。首先由博古作关于反对第五次“围剿”的总结报告。他过分强调客观困难,把失败原因归之于反动力量的强大,而不承认主要是由于他和李德压制正确意见,在军事指挥上犯了严重错误造成的。

接着,周恩来就军事问题作副报告,指出第五次反“围剿”失败的主要原因是军事领导的战略战术的错误,并主动承担责任,作了诚恳的自我批评。同时也批评了博古和李德。张闻天按照会前与毛泽东、王稼祥共同商量的意见,作反对“左”倾军事错误的报告,比较系统地批评了博古、李德在军事指挥上的错误。

毛泽东接着作了长篇发言,对博古、李德在军事指挥上的错误进行了切中要害的分析和批评,并阐述了中国革命战争的战略战术问题和今后在军事上应采取的方针。王稼祥、朱德、刘少奇等多数同志也相继发言,不同意博古的总结报告,同意毛泽东、张闻天提出的意见。会议最后指定张闻天起草决议,委托常委审查,然后发到支部讨论[3]。

会后,张闻天根据与会多数人特别是毛泽东的发言内容,起草了《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》(简称遵义会议决议)。这个决议,在中共中央离开遵义到达云南扎西(今威信)县境后召开的会议上正式通过。

决议明确指出,博古、李德以单纯防御路线代替了决战防御,以阵地战、堡垒战代替了运动战,是第五次“围剿”不能粉碎的主要原因。决议充分肯定了毛泽东等在领导红军长期作战中形成的战略战术基本原则。

遵义会议还制定了红军尔后的任务和战略方针。决定红军渡过长江在成都之西南或西北地区建立根据地。会后,又根据敌情的变化,决定中央红军在川滇黔三省广大地区创造新的根据地。

遵义会议改组了中央领导机构,增选毛泽东为中共中央政治局常务委员。并决定取消“三人团”,仍由中革军委主要负责人朱德、周恩来指挥军事,周恩来为下最后决心的负责者。随后,进一步调整了中央领导机构。

2月5日,在川滇黔交界的一个鸡鸣三省的村子,中央政治局常委分工,决定由张闻天代替博古负中央总的责任(习惯上也称之为总书记);以毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者。3月中旬,在贵州鸭溪、苟坝一带,成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的新的“三人团”,周恩来为团长,负责指挥全军的军事行动。

(5)会议意义

遵义会议结束了王明“左”倾冒险主义在中共中央的统治,确立了以毛泽东为代表的新的中央的正确领导。这次会议是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的路线、方针和政策的会议。它在极端危险的时刻,挽救了党和红军,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,标志着中国共产党从幼年达到成熟。

遵义会议是在紧急的战争形势下召开的,没有全面地讨论政治路线方面的问题,而是集中地解决了党内所面临的最迫切的组织问题和军事问题,结束了“左”倾教条主义错误在中央的统治,确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位,中国革命的航船终于有了一位能驾驭其进程的舵手!

这些成果,是中国共产党同共产国际中断联系的情况下独立自主地取得的,标志着中国共产党在政治上开始走向成熟。这次会议,在极端危急的历史关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,在中国共产党和红军的历史上,是一个生死攸关的转折点。以毛泽东为核心的党中央,制定了一条正确的政治路线和军事路线,屡遭挫折的红军从此有了从失败走向胜利的保证。

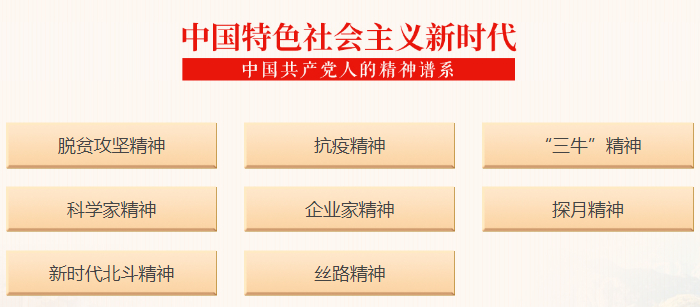

(6)会议旧址

遵义会议会址,原为黔军25军第二师师长柏辉章的私人官邸,修建于30年代初。整个建筑分主楼、跨院两个部分。主楼为中西合璧,临街有八间铺面房,当年为房主经营酱醋及颜料纸张。铺面居中有一小牌楼,檐下悬挂着毛泽东1964年11月题写的“遵义会议会址”六个字的黑漆金匾。此为毛泽东为全国革命纪念地唯一的题字。

街面房连接主楼与跨院之间有一座青砖牌坊。牌坊上方用碎蓝瓷镶嵌着“慰庐”二字。牌坊的另一面有“慎笃”二字。遵义会议会址主楼坐北朝南,一楼一底,为曲尺形,砖木结构,歇山式屋顶,上盖小青瓦。楼房有抱厦一圈,楼顶有一老虎窗。楼层有走廊上,可以凭眺四围苍翠挺拔的群山,指点昔日红军二占遵义时与敌军鏖战地红花岗,插旗山、玉屏山、凤凰山诸峰。会址主楼上下的门窗,漆板栗色,所有窗牖均镶嵌彩色玻璃。紧挨主楼的跨院纯为木结构四合院,仍漆板栗色[4]。

》》参考资料/援引百度

1.遵义会议(1935年1月15日-17日)人民网.2016-08-27

2.CCTV网站-会议背景、会议经过

3.党史百科..人民网.2014-09-15

4.开国将军曾美:遵义会议的选址者央视网.2015-02-4

》》遵义会议会址历史沿革

1961年,遵义会议会址被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。

1983年12月,经国家文物局批准,将遵义会议期间毛泽东等同志的住处列入全国重点文物保护单位遵义会议会址的组成部分。

1994年2月25日,国家文物局确定遵义会议会址为全国10大优秀社会主义教育基地之一。

1995年,被共青团中央命名为“全国青少年教育基地”。

1997年6月,被中宣部公布为100个爱国主义教育基地。

2004年,新建“遵义会议陈列馆”。

2008年,被评为全国十大红色旅游景区。

2011年,遵义会议会址被评为全国廉政教育基地。

参考资料:百度百科-遵义会议

参考资料:百度百科-遵义会议会址

》》行政区简介

遵义,简称遵,位于贵州省北部,是国家全域旅游示范区。南临贵阳市,北倚重庆市,西接四川省,是昆筑北上和川渝南下之咽喉。处于成渝~黔中经济区走廊的核心区和主廊道,黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区。

是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。全市辖3个区、9个县、2个县级市。属亚热带季风气候,终年温凉湿润,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛,日照充足。

遵义是首批国家历史文化名城,拥有世界文化遗产海龙屯、世界自然遗产赤水丹霞。享有中国长寿之乡、中国厚朴之乡、中国金银花之乡、中国高品质绿茶产区、中国名茶之乡、中国吉他制造之乡等称号。曾获得国家森林城市,国家卫生城市,双拥模范城市,中国优秀旅游城市等多项殊荣。

1935年,中国共产党在遵义召开了著名的“遵义会议”,成为了党的生死攸关的转折点,被称为“转折之城、会议之都"。

(1)历史沿革

远古时期,遵义一带即有人类栖息繁衍。在桐梓县岩灰洞旧石器时代人类文化遗址发现的人类牙齿化石,经科学测定,为距今20.6~24万年。桐梓县马鞍山新石器时代人类遗址中,也发掘出大量石器骨器,还有丰富的用火遗迹,年代距今为1.8万年。在赤水河流域的赤水市和习水县境内,也先后发现许多石斧、石锛、石网坠等古人类工具。

公元前8至5世纪前后的春秋时期,遵义市所辖地域,先后或分别属于牂柯、巴、蜀、鳖、鳛等邦国。战国时期,今遵义一带属于“大夜郎国”范围。

西汉元光五年(前130年),置犍为郡,郡治鳖县,即在今遵义市中心城区附近。元鼎六年(前111年),于夜郎地置牂柯郡,作为邦国存在了250多年的“夜郎国”之名从此消失。

夜郎县之名到五代时期废除,北宋时期复置,宣和二年(1120年)又废,计先后存废达480年。此后中国历史上再没有出现“夜郎”郡县之名。作为二级政区的州、郡名称,历代屡有变更。

唐贞观十三年(639年),将隋代的郎州改名为播州,领辖今黔北的大片地域。播州之名,历经五代、宋、元到明朝末叶,存在了962年。所以人们常习惯用“播州”来代称古代的遵义。

唐贞观十六年(642年),将播州所领的罗蒙县改名遵义县。这是“遵义”名称最早的出现。遵义之名沿用至今已有1364年。除县名外,历史上曾有过遵义砦、遵义军、遵义军民府、遵义府、遵义专区、遵义行政公署、遵义市等建制名称。播州从唐末到明末的725年间,为杨氏土司所世袭统治。

明万历二十八年(1600年)“平播之役”后,取消土司制度,实行“改土归流”,于次年分播州为遵义、平越两个“军民府”,分别隶属四川、贵州两省。

清康熙年间取消“军民”二字,直称遵义府。今遵义市大部分地域属于这两府,还有部分地域属于石阡府、思南府。清雍正五年(1727年),遵义府由四川省划归贵州省管辖。

民国初年,废除“府”的建制。民国24年(1935年),贵州省设11个行政督察区,黔北十余县为第五行政督察区。

1949年11月,遵义解放,“第五行政督察区”改为遵义专区,后称遵义地区,为省政府派出机构,并以原遵义县城区为基础新建遵义市。

(2)区划沿革

1951年-1961年,遵义市和遵义县多次分治和整合。

至1989年,遵义地区共辖一市十三县,即遵义市(县级,地区行政中心)、遵义县、习水县、赤水县、仁怀县、桐梓县、湄潭县、凤冈县、余庆县、绥阳县、道真县、正安县、务川县。

1990年,国务院批准,撤消赤水县,设县级赤水市,仍属遵义地区管辖。

1994年,国务院批准,撤消仁怀县,设县级仁怀市,仍属遵义地区管辖。

1997年,国务院批准,撤消遵义地区,设地级遵义市。撤消县级遵义市,设红花岗区。遵义县政府迁往南白镇。赤水市、仁怀市改为省辖市。地级遵义市共辖一区十县,市政府驻红花岗区。

1998年,贵州省政府决定将赤水市、仁怀市交由遵义市代管。

2004年,国务院批准,由红花岗区上海路以北城区和遵义县北区部分乡镇,组成汇川区。至此,遵义市共辖两区两市十县。

2009年5月4日,由遵义市红花岗区新蒲镇和遵义县新舟镇组成的新蒲新区正式挂牌成立。

2013年7月1日起,仁怀市开始进行省直管县试点,但行政区划建制、机构规格和司法、人大、政协管理体制维持不变,经济社会发展数据的统计、考核纳入遵义市。

2016年3月,国务院同意撤销遵义市遵义县,设遵义市播州区。以原遵义县(不含山盆镇、芝麻镇、沙湾镇、毛石镇、松林镇、新舟镇、虾子镇、三渡镇、永乐镇、喇叭镇)的行政区域为播州区的行政区域。

并同意将原遵义县的山盆镇、芝麻镇、沙湾镇、毛石镇、松林镇划归遵义市汇川区管辖。同意将原遵义县的新舟镇、虾子镇、三渡镇、永乐镇、喇叭镇和遵义市汇川区的北京路街道,划归遵义市红花岗区管辖。

2016年3月底,遵义市共辖三区九县,代管赤水市,代管仁怀市部分权利。

(3)区划详情

遵义市辖3个市辖区:红花岗区、汇川区、播州区),7个县:桐梓县、绥阳县、正安县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县,2个自治县:道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县,代管2个县级市:赤水市、仁怀市。

市人民政府驻地在汇川区人民路。新蒲新区,是遵义市设立的经济管理区,汇川区与遵义经济技术开发区(国家级)实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。

》》拓 展:遵义市人民政府/政务网网址:

https://www.zunyi.gov.cn/zmzy/mcfy/hscq/zyhy/

(1)遵义会议会址

全国重点文物保护单位。位于遵义市红花岗区子尹路96号。坐北朝南,两层,为中西合璧式砖木结构建筑。原为国民党第25军(黔军)第2师师长柏辉章私宅。大门西临子尹路,两侧原为8间铺面。门厅后是砖砌牌坊,牌额用彩色瓷片嵌字,前为“慰庐”,后为“慎笃”。牌坊后是青石铺墁的小天井。南侧有小门通四合院,为柏氏旧宅,北侧为主楼。

主楼建于20世纪30年代初。面阔25.75米,进深16.95米,高12米,歇山顶,灰墙青瓦,坡面开一老虎窗,有抱厦。两层均有回廊,楼层回廊在明间处截止。东西两端有转角楼梯,木栅护栏。堂屋保持中国古代“彻上明造”的建筑特点,门窗涂赭色,楼层窗为梭窗,底层为对开窗,均镶彩色玻璃,附加护窗门板。楼内房间设有壁橱。

1935年1月15—17日,中共中央政治局扩大会议(史称“遵义会议”)在主楼上东客厅举行。会议室呈长方形,面积27平方米,东墙壁上有一只挂钟和壁橱,西墙壁为一排玻璃窗,厅中置长方形桌,赭色木架藤编折叠靠背椅沿桌放置。会址亦是红军总司令部驻地。

楼上除复原陈列了会议室外,还复原红军总司令朱德住室,红军总政治委员周恩来住室,红军总参谋长刘伯承住室;楼下复原总部作战局办公室和局长彭雪枫住室及参谋人员住室;复原红3军团军团长彭德怀和政委杨尚昆住室,红5军团中央代表刘少奇和政委李卓然住室;主楼南侧的跨院,复原陈列了一局机要科办公室和工作人员住室。

遵义会议会址于1955年开放,1961年国务院公布其为全国第一批重点文物保护单位。1964年毛泽东题写“遵义会议会址”6个大字,制匾挂于会址门楣上。

来源:《遵义百科全书》第296页。

地址:遵义市红花岗区子尹路(原名琵琶桥)东侧

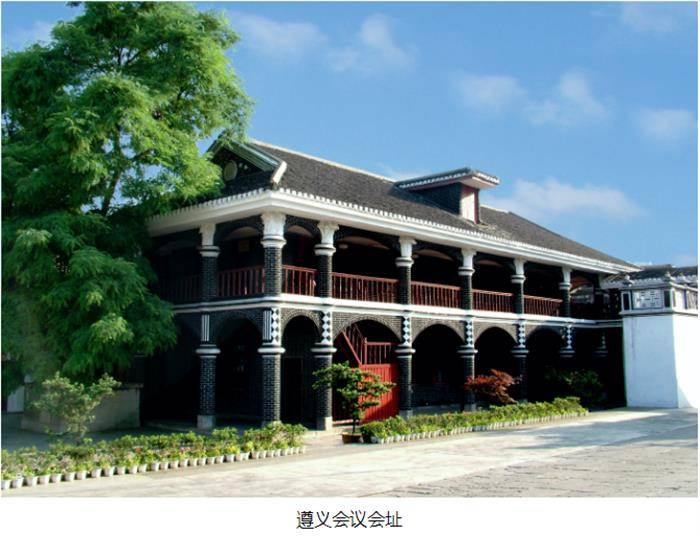

(2)遵义会议期间:毛泽东、张闻天、王稼祥住址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区古寺巷(今幸福巷28号)。原为国民党川南边防军第2旅旅长易怀芝(又名易少荃)私宅。坐南朝北,两层,为中西合璧的砖木结构建筑。

1935年1月初,中央红军长征至遵义,中共中央政治局常委张闻天、政治局委员毛泽东、政治局候补委员王稼祥都住于此楼。住址1966年开放时,在楼上复原陈列了毛泽东住室。1980年1月,复原陈列了张闻天住室和王稼祥住室。

来源:《遵义百科全书》第297页。

地址:遵义市红花岗区古寺巷

(3)遵义会议期间:邓小平住址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区杨柳街北端,与红军总政治部旧址毗邻。住址坐东朝西,为砖木结构中西结合的一楼一底楼房。是遵义文化人傅梦秋的私宅。1935年1月红军长征驻遵义期间,中共中央秘书长邓小平住于此。

2007年,易地修复后,复原陈列了邓小平住室;同时还复原了当时在红军总政治部工作的潘汉年、李一氓、成仿吾、陆定一、黄镇住室。楼上布置有《邓小平在遵义会议前后》图片展,分为“红军时期的邓小平”“邓小平在遵义”两部分。该住址于2007年11月8日对外开放。

来源:《遵义百科全书》第297-298页。

地址:遵义市红花岗区杨柳街

(4)遵义会议陈列馆

遵义会议陈列馆,是对遵义会议前后史实进行专门陈列的纪念性博物馆。位于遵义会议会址与杨柳街之间。于2004年建成,2013年实行改扩建,总建筑面积为19054平方米,包括遵义会议伟大转折陈列馆、文化广场、绿化休闲区及多功能报告厅等设施。

陈列馆序厅正面有遵义会议20位参加者的圆雕,背景为长征主要经过地的浮雕。展览以红军长征为主线,以遵义会议和四渡赤水为重点,共分为战略转移、开始长征,遵义会议、伟大转折,四渡赤水、出奇制胜,勇往直前、走向胜利,红军长征、精神永存五个部分。

遵义会议陈列馆共展出文物1000多件,其中原物726件,复制品667件,仿制品158件,展线总长1200多米,极大地充实、丰富了展示内容。改扩建后的遵义会议陈列馆,于2015年1月15日遵义会议召开80周年纪念日正式对外开放。

地址:遵义市红花岗区杨柳街

(5)苟坝会议会址

1935年3月5日,中革军委在第二次进驻遵义后决定设置前敌司令部,以朱德为司令员,毛泽东为政治委员的前敌司令部从遵义城进驻鸭溪,中共中央机关和军委纵队,9日进驻遵义县(今播州区)苟坝。

3月10日至12日,中央政治局在苟坝召开了先是讨论红军军事行动,后发展为讨论红军下一步战略方针和改组中央军事领导的会议。10日,会议就红一军团林、聂首长给军委发来的电报建议,对整个野战军是否向打鼓新场、三重堰前进,消灭黔敌王家烈驻守西安寨、新场、三重堰的一个师兵力展开了激烈的争论。与会多数同志一致要求进攻打鼓新场,只有毛泽东一人持反对意见并被会议否决。

当日晚9时,朱德电令红军主力回旋于遵(义)仁(怀)大道,隐蔽在长干山中,相机歼敌。缓冲了进攻打鼓新场计划的实施。会后毛泽东再次向周恩来陈述他不赞同进攻打鼓新场的理由。周恩来接受了毛泽东的意见,决定次日(11日)一早再开会讨论。

会上,毛泽东详细地分析了进攻打鼓新场的弊端,认为如果进攻打鼓新场不能很快解决战斗,整个中央红军和中央机关就会遭到周浑元滇军孙渡部的南、北夹击,紧接遭受周边敌军围歼直至全军覆没。

毛泽东的分析有根有据,得到了周恩来、朱德的支持,说服了主张进攻打鼓新场的多数同志。当日,军委电报通告各军团:我军不进攻打鼓新场。

会议还讨论了红军下一步战略方针,指出仍应以黔北为主要活动地区,并应控制赤水河上游以作转移枢纽,以消灭薛岳兵团及王家烈部队为主要目标。

为了使红军能够按照苟坝政治局会议作出的战略方针摆脱敌100多个团的围追堵截,鉴于作战情况瞬息万变,需要集中指挥,毛泽东向周恩来建议成立一个军事领导小组,对政治局负责。周恩来向张闻天转达了毛泽东的建议。张闻天也感觉到天天开会,对军事指挥不利,很赞成毛泽东的提议。

3月12日,政治局继续在苟坝召开会议讨论成立军事领导小组问题。到会同志一致同意由毛泽东、周恩来、王稼祥组成新的“三人团”,负责指挥全军的军事行动,这是在当时战争环境中中央最为重要的领导机构。

苟坝会议,撤销进攻打鼓新场计划,使红军避免了全军覆灭的危险;采纳毛泽东的战略设想制定新的战略方针,使红军胜利实现战略大转移;毛泽东进入三人团,从组织上进一步巩固和保证了毛泽东在党内和军内的领导地位,使遵义会议提出的“改组党中央领导、特别是军事领导”的任务最终得以圆满完成。

摘自:中国共产党贵州历史/第一卷(1921-1949)

地址:枫香镇苟坝村马鬃岭

(6)中华苏维埃共和国国家银行旧址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区杨柳街南段。中央红军长征驻遵义期间,中央没收征发委员会和中华苏维埃共和国国家银行驻于此。

旧址原为国民党黔军副军长犹国材私邸,系—楼一底3个四合院相连的砖木结构建筑,小青瓦,坡屋顶,有一大两小3个天井。建筑面积1166平方米,占地面积1155平方米。1999年,遵义市人民政府拨款按旧址原貌修复,复原陈列了没收征发委员会主任林伯渠,副主任、银行行长毛泽民以及李井泉、钱之光等的住室,同年年底对外开放。

来源:遵义百科全书》第297页

地址:遵义市红花岗区杨柳街

(7)遵义会议期间:秦邦宪(博古)住址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区杨柳街中段。原为国民党黔军第7师副师长侯之珪私宅,系砖木结构楼房,一楼一底,前后两进,四棂三间的走马转角楼,前进仿西式风格装修,后进白墙,悬山青瓦顶,具典型黔北民居建筑特点。

占地面积704.04平方米,建筑面积541平方米。1935年1月遵义会议期间,中共中央总负责人秦邦宪(博古)住后楼一楼北侧一间,共产国际军事顾问李德住前楼二楼通间,翻译伍修权、王智涛及警卫员也住此。1999年,遵义市人民政府拨款按原样修复,遵义会议纪念馆对住址进行复原陈列,2000年1月15日对外开放。

来源:《遵义百科全书》第297页

地址:遵义市红花岗区杨柳街

(8)红军总政治部旧址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区杨柳街28号。原为天主教堂,清同治五年(1866)法国传教士修建,由经堂和学堂两部分组成。经堂是一座“罗马式”建筑,学堂是一组庭院式平房建筑,木结构。

红军进驻遵义后,红军总政治部所辖的组织、宣传、青年等部和秘书处机关都设在学堂内。红军入城后,总政治部即在经堂内召开群众代表会。1935年3月初,红军再克遵义后,总政治部在经堂内召开营、科以上干部大会。1978年,旧址经堂大维修;1984年,旧址学堂全面大维修。

1984年11月2日,邓小平题写的“红军总政治部旧址”8个大字,制匾挂于旧址门楣上。1985年1月对外开放。旧址内现复原陈列了红军干部大会旧址,《红星报》编辑室,红军总政治部代主任李富春办公室兼住室,红军总政治部秘书处处长萧向荣办公室兼住室等。

来源:《遵义百科全书》第296-297页

地址:遵义市红花岗区杨柳街

(9)遵义红军警备司令部旧址

全国重点文物保护单位遵义会议会址组成部分。位于遵义市红花岗区杨柳街。旧址原在何家巷(今飞天步行街处),为国民党黔军旅长周吉善私宅,是一幢一楼一底两层小青瓦、坡屋面的砖木结构楼房。

1935年1月7日,中央红军进占遵义后,中央革命军事委员会决定成立警备司令部,刘伯承任司令员,陈云为政治委员。警备司令部的成立,对确保遵义会议的顺利召开,维护社会秩序,对以遵义为中心的黔北苏区根据地建立,作出了重要贡献。

2004年,遵义市人民政府筹款对旧址易地原样修复,占地面积863平方米,建筑面积743平方米。2005年1月,在纪念遵义会议70周年之际,旧址复原陈列了陈云、刘伯承住室及警卫人员住室,并正式对外开放。

来源:《遵义百科全书》第297页

地址:遵义市红花岗区杨柳街

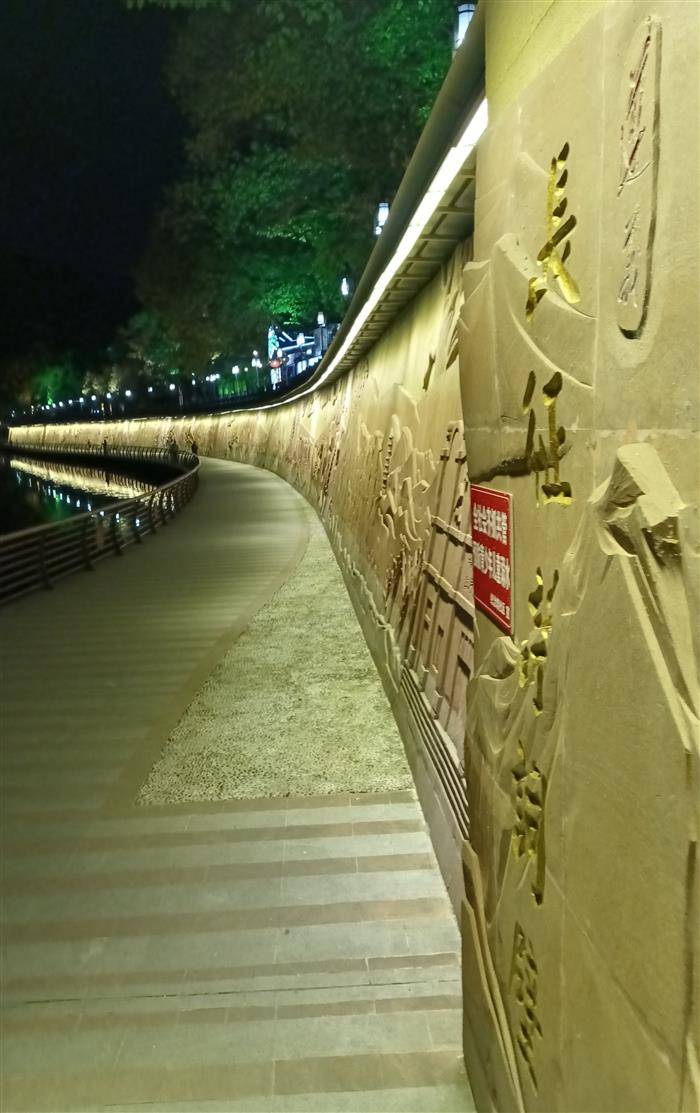

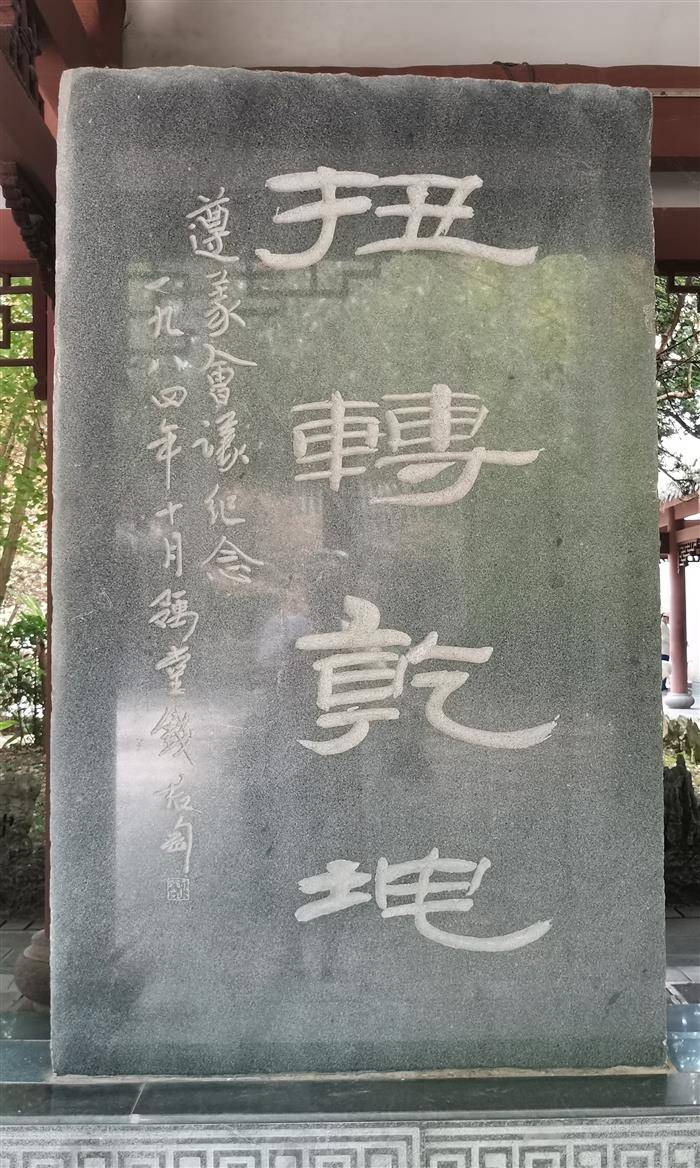

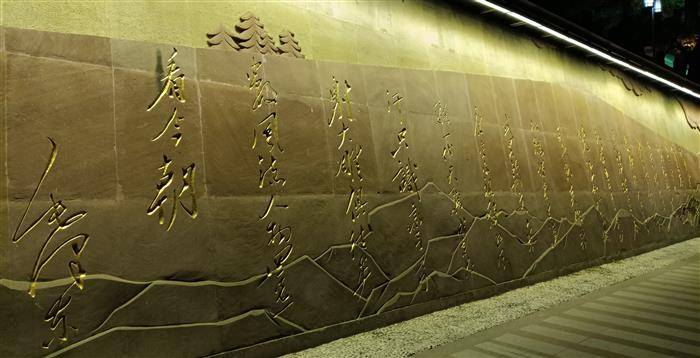

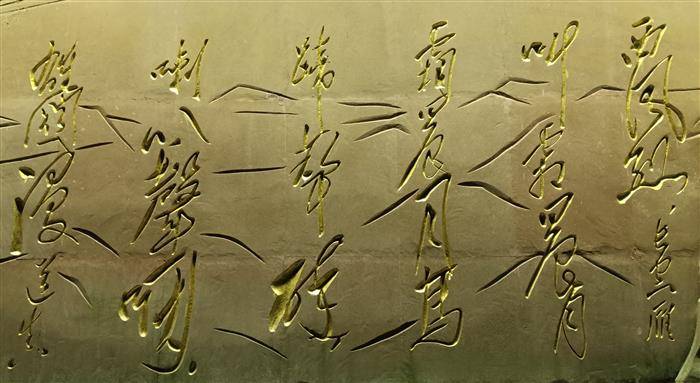

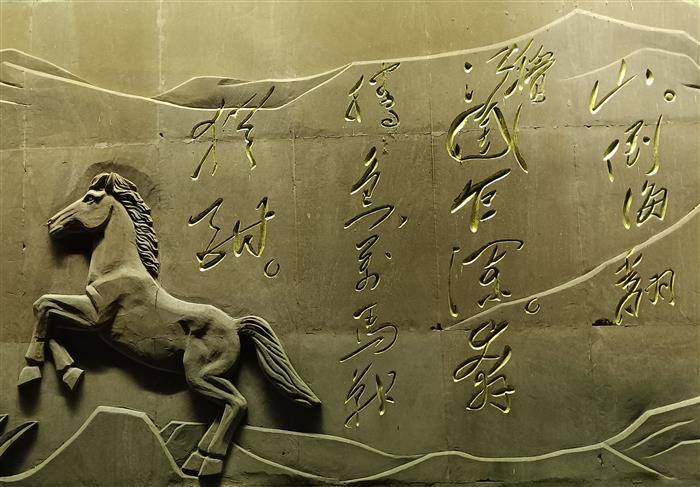

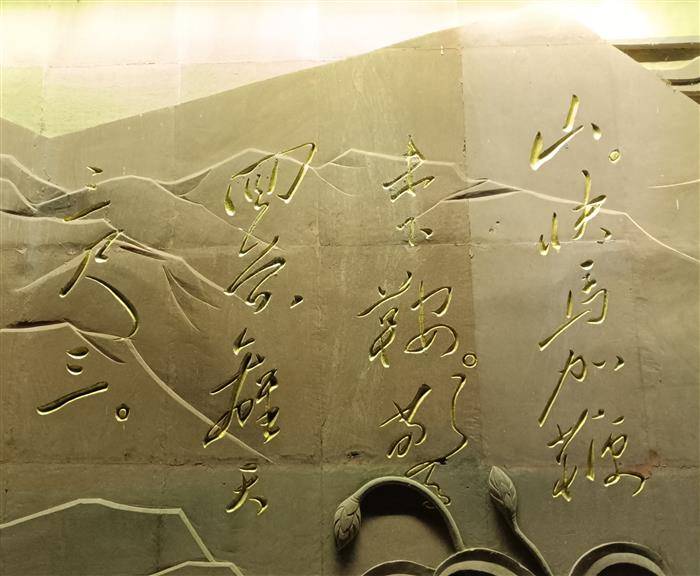

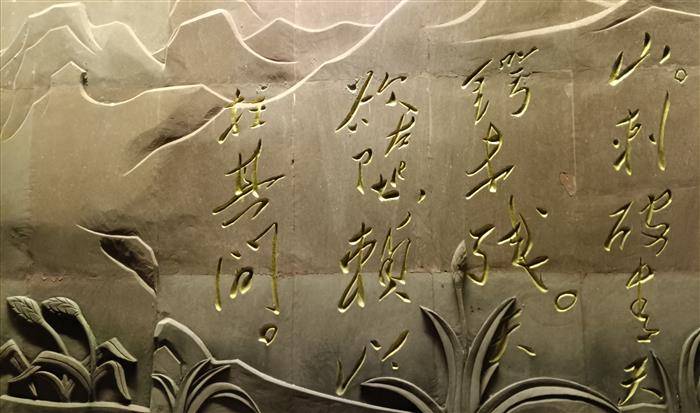

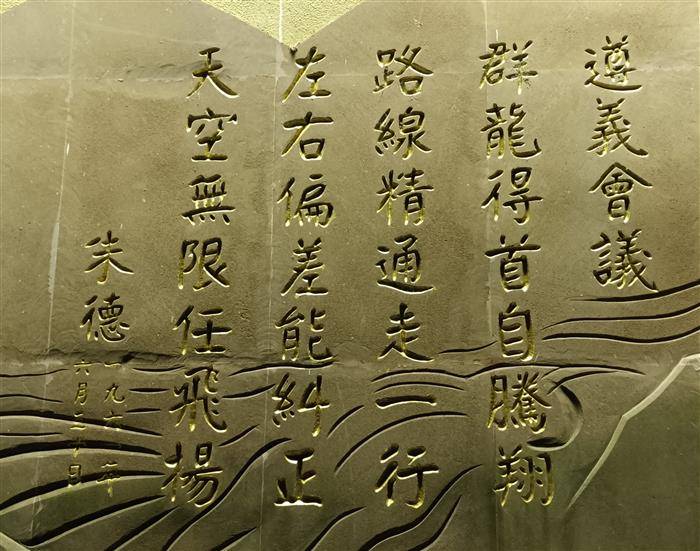

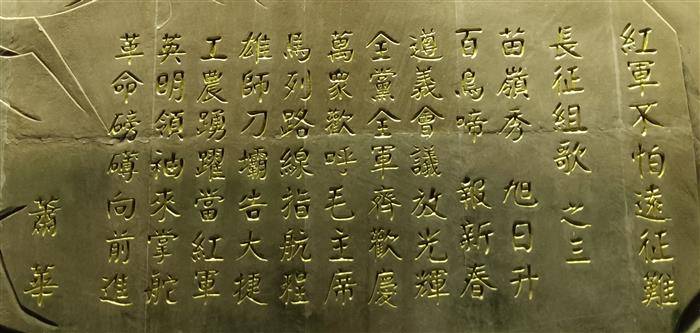

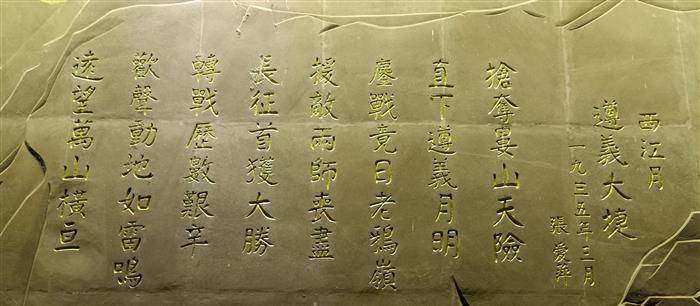

(11)遵义:长征诗词壁

贵州省遵义市老城湘江河岸的浮雕长征诗词壁总长达440米。据了解,长征诗词壁分主篇与续篇两部分。主篇是单幅全景式浮雕,以长征的时间节点设定画面时间轴,以毛泽东同志的九首长征诗词手迹为线索,展开叙事。

续篇收录了朱德、张爱萍等老一辈革命家的诗词。整幅浮雕将长征故事所具有的传奇性和丰富性,借以诗文与图画相结合的方式进行了展现,具有较强趣味性和观赏性。

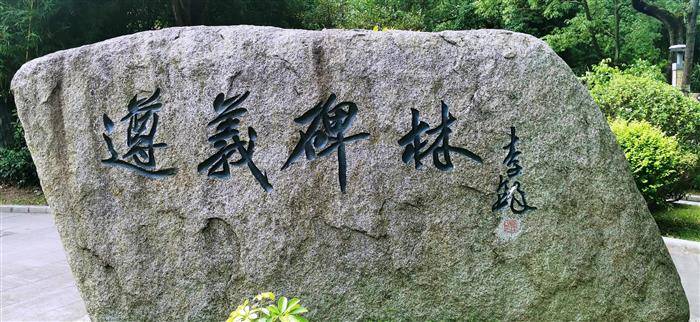

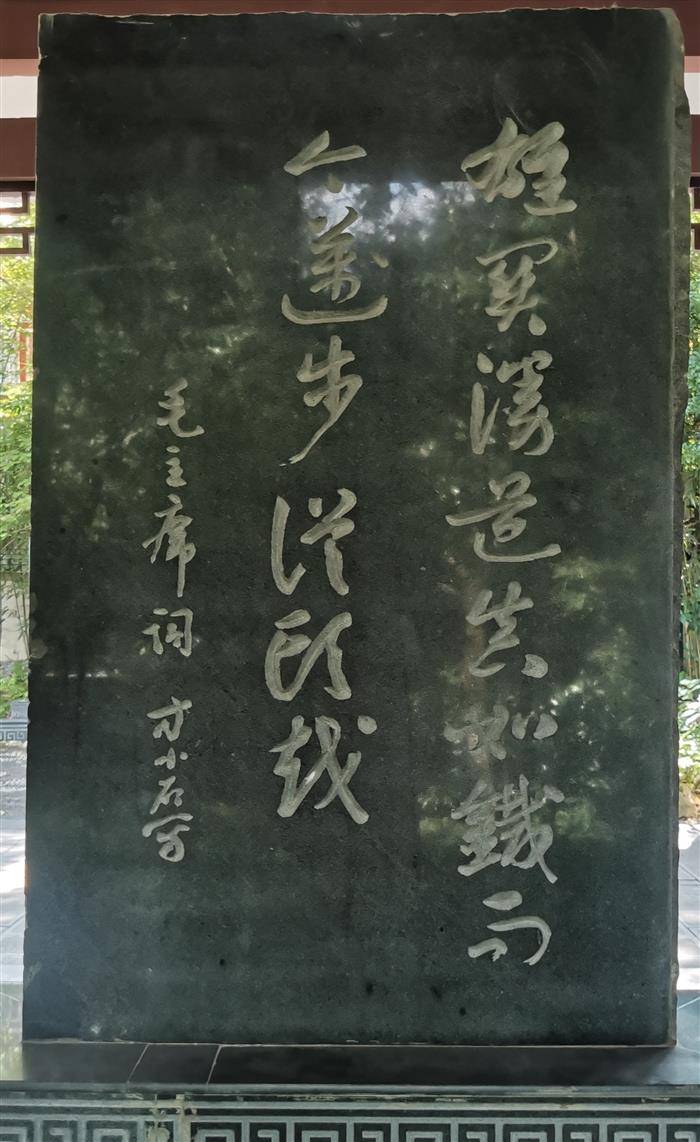

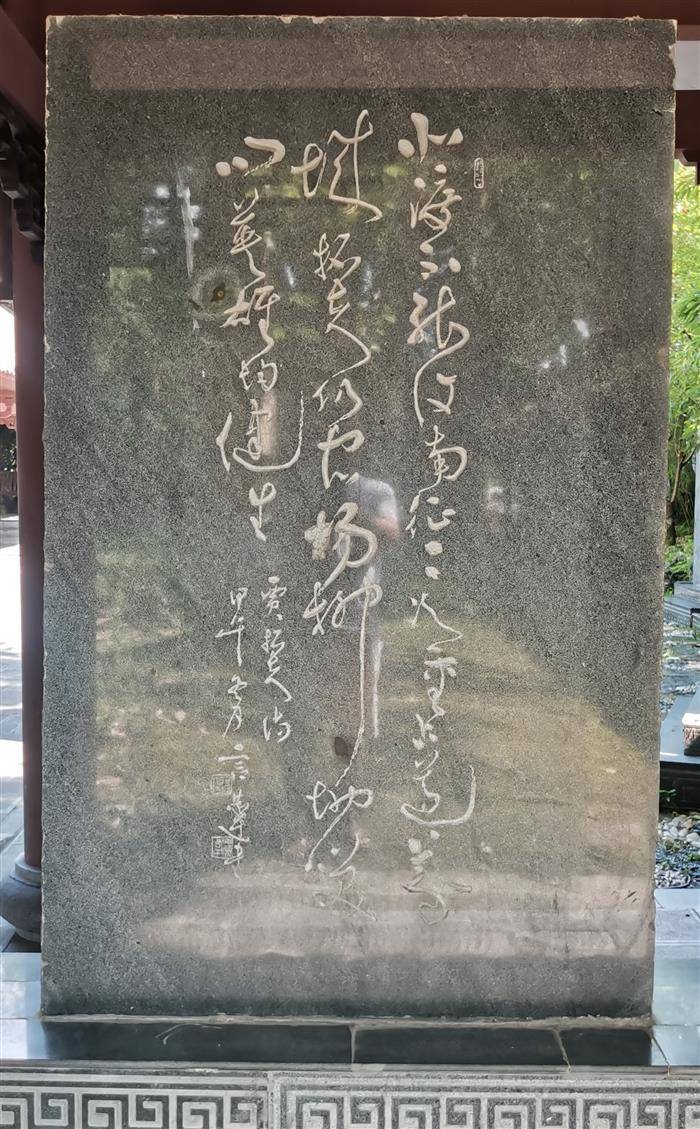

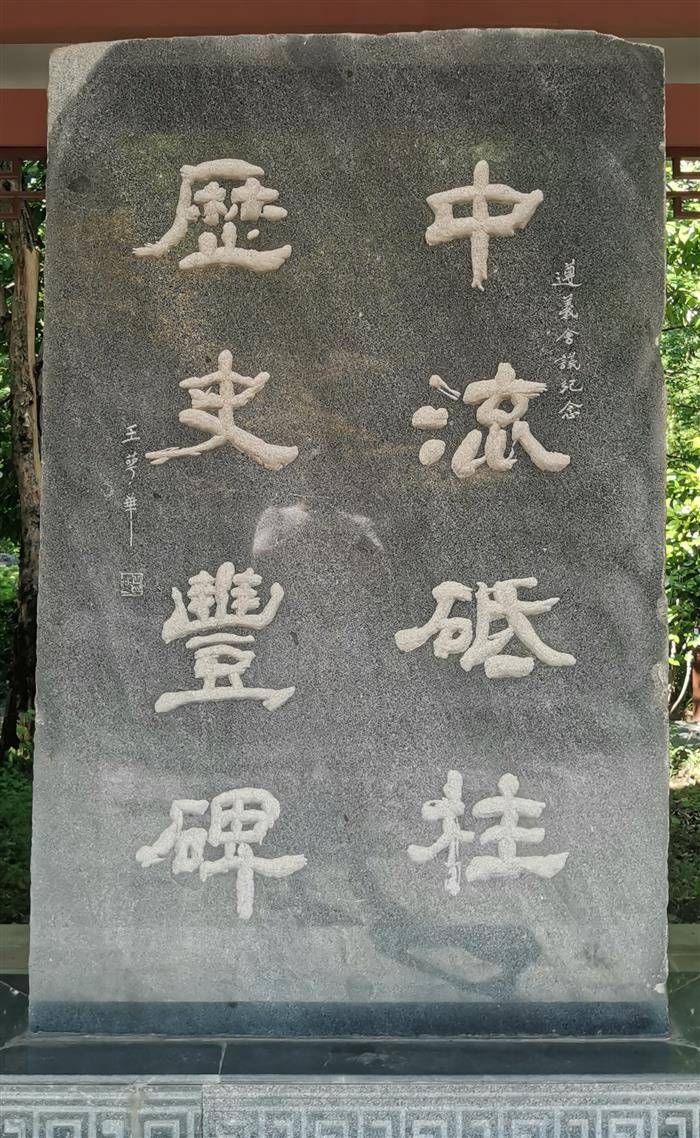

(12)遵义纪念公园:遵义碑林

遵义纪念公园遵义碑林,世人誉称长征的历史,书法的教材。

遵义纪念公园,原名遵义公园,在遵义红花岗区公园路,红军街旁边。这里,最早是1920年时,由当地的绅士出资兴建的遵义最早的公园。2015年,为了纪念遵义会议80周年,把遵义公园改名为遵义纪念公园。

碑林有100多块,107面精美石碑,是欣赏书法的好地方。部分石碑,是由名人手迹,拓印刻制。更多的,是一些书法名家,撰写或摘写与红军长征有关的诗词。

整个碑林的石碑,大多为行、草、隶、篆等字体。这些石碑上的文字,或笔走龙蛇,或龙飞凤舞,有的行云流水,有的铁画银钩。这些石碑,不仅记录了红军长征的历史。同时,也是欣赏和学习书法的绝佳教材。

》》碑林名家

毛泽东、朱德、邓小平、陈云、聂荣臻、杨尚昆、伍修权、张爱萍、肖华、陈沂、鲁迅、郭沫若、李敏、刘海栗、启功、刘耕阳、刘江、戴明贤、胡绳、礼贤真等。

》》简介:陈 沂

中国人民解放军少将,原总政文化部长。

陈 沂:1912年12月4日~2002年7月26日。男,贵州遵义人,汉族。中华人民共和国共产党优秀党员,忠诚的共产主义战士。原中共上海市委副书记、上海市第八届人大常委会副主任(市长级待遇)。

1955年,被授予少将军衔,荣获二级独立自由勋章、一级解放勋章。中共八大列席代表、十二大代表,第七届全国政协委员。

陈沂,本姓佘,名万能,字孟秋。曾用名余立平,笔名陈毅。中共党内一度有“大小陈毅”之称。后为避与陈毅元帅重名,改名陈沂。

贵州遵义人,汉族。1929年参加革命,1931年加入中国共产党。解放前曾任八路军晋南军政干部学校校务部主任、冀鲁豫日报社长总编、八路军115师宣传部长、中共中央华东局宣传部长、东北军区后勤部政治部主任等职。

中华人民共和国成立后,任解放军总政治部文化部首任部长。1955年被授予少将军衔。1958年被错划右派,下放黑龙江劳动21年。1979年平反,同年六月,任中共上海市委副书记兼宣传部长,1996年,被聘为“中国文联荣誉委员”。

1912年12月4日,出生于贵州遵义新舟镇,深受“沙滩文化”影响。

出生在一家小地主兼教师家庭,他父亲以做柿饼谋生,外祖父是前清贡生,廷试中选,当过知府。陈沂曾在遵义省立3中读书,与韩念龙、雍文涛同学。

中学毕业后,由三舅带到成都,考入四川大学工学院。1929年,陈沂在祖母的资助下,他去了上海,并在上海中华艺术大学参加青年反帝同盟、左联外围组织投身革命。

![]()