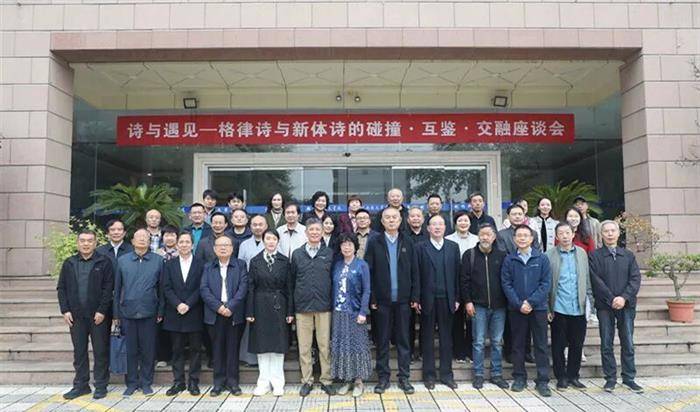

2025年10月11日,由河南诗词学会、河南省诗歌学会主办,河南省文学院承办的“诗与遇见”——格律诗与新体诗的碰撞·互鉴·交融座谈会在郑州成功举行。本次座谈会旨在搭建"古今同席,诗学共振"的交流平台,探索格律诗与新体诗在各自艺术特质坚守中的对话与互鉴,激活传统诗学与现代诗学的深度碰撞,为中国诗歌的未来创作提供可资参照的新路径与新想象,共同奏响新时代的最强音。

座谈会邀请国内著名诗人、评论家以及诗歌爱好者赴会。著名诗人舒婷,厦门城市职业学院教授、北京大学中国诗歌研究院首届研究员陈仲义,江苏省作家协会专业作家、《扬子江》诗刊原主编、江苏省诗词研究院院长子川,《诗选刊》原主编、河北文学馆馆长、河北省作家协会副主席、中国诗歌学会驻会副会长刘向东,河南大学教授、文学批评家耿占春,河南诗词学会终身荣誉会长何广才,河南省文联专家指导委员会副主任、河南广播电视台原副台长杨诚勇,河南省诗歌学会名誉会长、中国作家协会全国委员会委员高金光,河南省诗歌学会副会长、河南文艺出版社原总编辑、评论家单占生,安阳师范学院二级教授、中国词学研究会理事杨景龙,河南省诗歌学会执行会长吴元成,河南诗词学会执行会长兼秘书长张志钦,河南诗词学会常务副会长郭友琴,河南省诗歌学会副会长兼秘书长萍子,河南省诗歌学会副会长高治军、李霞 、殷江林、简单 、高春林,河南诗词学会副会长闫震、杨炳麟 、吕美芝 、释延勇,诗人张茹、何正权、黄伟 、丁小芳、 程云、宋玉娟 、李红星、池丽瑛、王砺,青年作家丁威 、陈霖东等50余人参会。河南省作家协会副主席、河南省文学院院长张晓雪,河南省作家协会副主席、河南省诗歌学会会长张鲜明分别致辞。座谈会由河南诗词学会会长、河南省诗歌学会顾问马海盈主持。

张晓雪在致辞中说,我们今天倡导的“互鉴交融”,是要让旧体诗的凝练与意境滋养新诗的创作,让新诗的先锋与自由激活传统的再生。这需要旧体诗人以更开放的胸怀拥抱这个时代,让古老形式流淌新鲜血液;也需要新诗创作者以更虔诚的态度回望传统,在创新中延续文化基因。郑州这片土地见证过《诗经·郑风》的清新明快,也孕育过杜甫“万里悲秋常作客”的沉郁顿挫。中原大地自古人文荟萃,名家辈出,站在这片诗歌的沃土上,我们更应成为连接古今的桥梁,让两种诗歌形体在碰撞中迸发新的火花。

张鲜明在致辞中表示,中华民族是一个崇尚诗歌的民族,诗性思维已经成为中华民族思想行为的一个重要特征。在中国诗歌的版图上,耸立着一座诗歌的高峰,奔涌着一条诗歌的江河。那座高峰,就是格律诗。格律诗法度森严,以平仄的抑扬、对仗的工整、韵脚的迴环,构筑了一座无比精美的语言殿堂,将汉语的音形意之美发挥到极致,代表着我们中华文化中那份对秩序、和谐与经典的不懈追求。那条江河就是新体诗。它崇尚自由,以开放的体裁、灵动的节奏、内在的韵律,开拓了无限广阔的表达疆域。通过“碰撞”,让古典诗歌的严谨与当代诗歌的奔放正面相遇;通过“互鉴”,让新诗从格律诗的“建筑美”中汲取结构的智慧,让格律诗从新诗的“自由魂”中感受和借鉴表达的张力,从而为中国诗歌的新突破作出新的贡献。

座谈会围绕“格律诗的传统形式在当代的生命力与创新空间”、“新体诗如何在开放中建立有效的诗意秩序”、“技术时代,两种诗歌形式面临的共同挑战与机遇”等话题展开探讨。陈仲义、子川、刘向东、耿占春、何广才、杨诚勇、高金光、单占生、杨景龙、郭友琴以及郑州大学学生冯忠成等先后进行发言。

在座谈中,陈仲义认为,古典与现代、传统与当下的通汇、融合关系,一直就是百年新诗学最基本,也是最重要的命题之一。两者在宏观上至少存在三种基本状态,即隔膜而受阻的部分,自然而衔接的部分,有待激活的部分。一种诗学不能因其博大精深、体量无穷就“坐等”自然传递。即便完全可以照搬,如言志载道、兴观群怨,也应该在新时代语境下,变现为现如今更为妥帖的表达方式,与其坚持着守正、赓续,毋宁追求原在基础的变造出新,毕竟一切艺术的生命都源于重构。

刘向东认为,新诗与古典诗词之间并非如一些教科书所言是“断裂”的,二者在诗意上血脉相连、一脉相承。他现场将几首新诗作品,创造性地转换为古风或“古绝”形式。他认为,这种转换的成功,关键在于必须同时熟悉古汉语和现代汉语这两套不同的语言逻辑,进行语法和语境的提炼与重构,而非僵化的逐字翻译。旧体诗的基本单位是句子,而新体诗是词语,因此新体诗的合法性根植于现代汉语本身,其价值应由其自身的艺术实践来确立。对于当前诗歌创作,我们应抱有包容与远见,今日新诗中那些不被理解的探索,或许正是留给未来的宝贵“稀土”。

耿占春回顾了中国诗歌从古典格律诗到现代自由体的演变历程,指出新旧诗体之间并非断裂,而是一个语言系统内部自我演变的过程。他强调,无论是创作格律诗还是自由诗,关键在于如何将变化剧烈的现代语义系统与那些相对稳定、延续的语言经验相结合,使诗歌既包含永恒的体验,又能表达当下的现实。这一融合过程是诗歌创作中值得深入思考的核心问题。

子川在发言中说,新诗诞生百年虽有发展,能代表中国参与国际诗歌交流,却存合法性争议,国际对话中还显话语不对称。他认为,新诗经百年已独立,优秀文本在创“新母语”,并提出汉语品质、文体建设、现代性等审美主张。他分享自身写作历程,强调汉语性、文体意识等原则,还探讨新诗与旧体诗关系,指出旧体诗有局限也有受众,认为诗歌需以个人化方式回应集体处境,新诗需传承传统且创新,写作者应担起文明传承使命。

何广才在发言中提出,当代格律诗与新体诗虽差异大,但秉承一致的中国诗歌精神,存在互鉴可能。他指出当代格律诗创作有厚古泥古倾向,体式、用韵、词语等缺乏创新。他认为借鉴新体诗现代元素是改善良策,需借鉴其新观念、新词语、新技法。还举例优秀作品及自身创作经历佐证,并强调二者应相互借鉴,共同创作出优秀诗歌。

杨诚勇认为“格律诗”与“新体诗”二者同根同源,均植根于古代民歌与传统风骚。格律诗的三大核心价值在于:对仗体现阴阳平衡的哲学思维,声韵构成诗歌的音乐性,意象实现情、志、物的统一。这些不仅是格律诗的独特价值,也为新体诗提供滋养。他认为两种诗体应相互借鉴、彼此成就,在“守正”与“创新”中融合发展。这既是对待诗歌传统的正确态度,也是推动中国诗歌繁荣发展的必由之路。

高金光认为,新体诗应当向格律诗学习。从新体诗视角出发,其应向格律诗学习。一是新体诗历史仅百余年,远短于格律诗的一千五百多年;二是新体诗无法脱离中国文化土壤、受众及格律诗的浸润;三是格律诗在形式感、音乐性等多方面,及特定主题书写、文本承载思想能力上优势显著,经典诗句魅力突出;四是新体诗受西方现代诗影响过深,出现同质化、晦涩等乱象,需借格律诗匡正。理想新体诗特征需有韵律与音乐性、体现格式美、符合中国人审美、与时代同频共振,可“戴着镣铐跳舞”追求创作难度。

单占生认为,不能将格律诗等同于古典诗歌的全部,而应将其视为漫长诗歌河流中的一段;每一种诗体(如五古、律诗、词、曲)都有其独特的艺术价值和功能,它们共同构成了完整的诗歌传统。尽管形态万变,但诗歌内在的音乐性是贯穿始终、未曾改变的本质属性,这可能与人类本能中对结构的感知有关。他呼吁,不同诗体的创作者应坐在一起真诚交流,共同推动诗歌事业的全面发展。

杨景龙反对将中国新诗与格律诗视为断裂关系,主张二者血脉相连,打破古今壁垒,实现融通。他从意象、诗句、流派等多角度系统梳理了古今诗歌的内在联系,并指出许多新诗诗人自己也承认其创作源于古典传统。他指出新诗存在三大问题:一是诗体建设不足,形式过于随意;二是创作者普遍对古典传统修习不够,存在知识结构缺陷;三是部分向古典靠拢的尝试并不到位,流于表面。他呼吁写诗者无论新旧都应下决心系统通读古典诗歌经典,以夯实根基。

马海盈在总结发言中表示,大家站在不同的视角,不同的纬度,谈了很多精彩而深刻的观点,很好实现了格律诗与现代诗碰撞、互鉴、交融的研讨效果,的确是一场有深度、有温度、有创新、有突破的交流。尤其是座谈会讨论中一个颇具意味的现象:一直坚持格律诗创作的何广才先生,强调的是向新体诗学习;而一直从事新诗创作的高金光先生,则主张向格律诗借鉴。这恰恰生动地体现了座谈会的主题——互鉴与交融的真谛,期待能够做到“古今同席,诗学共振”。

座谈会在欢快热烈的气氛中结束。大家表示,通过这次开放、锐利且富有建设性的交流互鉴,碰撞交融,能够激活传统诗学与现代诗学的深度碰撞,从而为中国诗歌未来的创作实践,开拓出可供参照的新路径、新想象。

当天下午,部分与会嘉宾又举行了《现代诗与文言诗:两种不同“制式”的诗歌》课题座谈会。子川、刘向东、耿占春、杨景龙、杨诚勇、单占生、张鲜明、吴元成、李霞等先后发言,会议由陈仲义主持。